Précieuse et unique étoile de la Légion d’honneur en diamant offerte par Napoléon Ier au roi de Rome en janvier 1814 OEuvre de l’orfèvre François-Regnault Nitot. COLLECTION PHILIPPE MISSILLIER, Étude Giquello, Drouot - salles 5-6, les 6 & 7 mars 2025

Vendu

COLLECTION PHILIPPE MISSILLIER

HAUTE ÉPOQUE – LIVRES – ARMES À FEU DU XVIIE SIÈCLE

ART CYNÉGÉTIQUE – PHALÉRISTIQUE

ARMES DES XVIIIE ET XIXE SIÈCLE – ART RUSSE

Vendredi 7 mars 2025 - 11h à 12h

AFRIQUE ET OCÉANIE – EXTRÊME-ORIENT

Vendredi 7 mars 2025 - 14h

ART ISLAMIQUE ET INDIEN

Drouot - salles 5-6

EXPOSITION

Mardi 4 mars de 11h à 18h

Mercredi 5 mars de 11h à 18h

Jeudi 6 mars de 11h à 12h

Téléphone pendant l’exposition + 33(0)1 48 00 20 05

GIQUELLO

Alexandre Giquello

Violette Stcherbatcheff

5, rue La Boétie - 75008 Paris

+33 (0)1 47 42 78 01 - info@giquello.net

o.v.v. agrément

n°2002 389

CONTACT

Claire Richon

+33(0)1 47 70 48 00

c.richon@giquello.net

EXPERT

Jean-Christophe Palthey Expert SFEP

+41 (0)79 107 89 96

jc.palthey@gmail.com

Lot n° 179 (de la vente)

Précieuse et unique étoile de la Légion d’honneur en diamant offerte par Napoléon Ier au roi de Rome en janvier 1814

OEuvre de l’orfèvre François-Regnault Nitot

Étoile en argent du 4e type à cinq rayons doubles à pointes pommetées, l’avers serti de diamants, le revers émaillé blanc

opaque. Elle est environnée d’une couronne végétale émaillée vert translucide, visible entre les doubles pointes, formée d’un

rameau de feuilles de chêne à gauche, et de laurier à droite, liés entre les pointes inférieures par un noeud émaillé rouge

et rejoignant la couronne entre les pointes supérieures. Le médaillon central est en or. L’avers en trois parties présente le

profil de l’Empereur à gauche ceint d’une couronne de laurier se détachant sur un fond rayonnant serti de diamants. Le

listel, émaillé bleu nuit, porte la légende « NAPOLEON EMP. DES FRANCAIS », ponctuée d’une étoile à cinq branches. Le

revers en deux parties présente l’Aigle française, tête à dextre, au vol abaissé, empiétant un foudre sans éclairs, posée sur un

"champ d'azur" ceint d’un rang perlé et d’un listel émaillé bleu nuit portant la devise de l’ordre « HONNEUR ET PATRIE. », avec

en exergue six petites abeilles séparées par une étoile à cinq branches. La couronne impériale articulée est à douze arches

reposant sur des fleurons, l’avers en argent serti de diamants, le revers en or ciselé. Elle est sommée d’un globe crucifère

sur lequel est fixé l’anneau de suspension entièrement serti de diamants.

Cheveux et infimes éclats à l’émail blanc au revers et au feuillage sous la couronne.

H. 68,3 mm – l. 42,5 mm - Poids : 26,67 g

France, 1814.

26 B

150 000/200 000 €

Conservée dans un écrin en chagrin rouge aux grandes armes impériales de fabrication postérieure.

Provenance :

- Napoléon François Charles Joseph Bonaparte (1811-1832), roi de Rome (1811-1814), Napoléon II, empereur des Français (4 au 6 avril 1814),

prince de Parme (1814-1817), duc de Reichstadt (1818-1832), mort sans postérité.

- Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine (1791-1847), impératrice des Français (1810-1815), duchesse de Parme, Plaisance et Guastalla (1816-

1847), mère du précédent et son héritière.

- Léopold de Habsbourg-Lorraine (1823-1898), archiduc d’Autriche et général, filleul et légataire universel de Marie-Louise, mort sans

postérité.

- Rainier de Habsbourg-Lorraine (1827-1913), archiduc d’Autriche, commandant en chef de la Landwher, amateur d’art, frère et héritier du

précédent. Épouse en 1852, Marie-Caroline de Habsourg-Teschen (1825-1915), sans postérité.

- Frédéric de Habsbourg-Teschen (1856-1936), archiduc d’Autriche, duc de Teschen, généralissime de l’armée impériale et royale, neveu de

la précédente, puis par descendance.

- Sotheby’s, Londres, 23 juin 1997, lot n° 470.

- Collection privée

L’histoire des décorations du fils de Napoléon et de Marie-Louise résume symboliquement sa destinée tragique. Né roi de Rome, il est

décoré de la Légion d’honneur et de l’ordre de la Couronne de Fer le 20 mars 1811, jour de sa naissance. Ce sont les chanceliers Lacépède

et Marescalchi qui, après la cérémonie d’ondoiement célébrée dans la chapelle des Tuileries, accrochent les cordons des deux ordres à

son berceau. Ensuite, symbole de son statut d’héritier impérial, il ne quitte plus l’écharpe rouge, tant dans l’iconographie que lors des

cérémonies officielles, ainsi la porte-t-il lors de son baptême à Notre-Dame le 9 juin suivant, mais également dans la vie quotidienne

François Ier, empereur d’Autriche, son grand-père et parrain, le nomme grand-croix de l’ordre de Saint-Étienne et lui fait adresser une

importante plaque en diamant, spectaculairement évaluée par les journaux à un million et demi de francs. Bien que la tradition royale

française empêche le Dauphin de porter un ordre étranger, Napoléon est diplomatiquement contraint d’accepter cet honneur pour son fils.

Mais sa remise par le prince Schwarzenberg, ambassadeur d’Autriche, se déroule après le baptême, lors d’une discrète cérémonie le 27 juin

à Saint-Cloud, en l’absence des parents du roi de Rome qui est couché dans son berceau, veillé par sa gouvernante Mme de Montesquiou.

Après son institution le 18 octobre 1811, le roi de Rome est décoré de l’ordre de la Réunion. Dans l’Almanach impérial de 1813 il apparait

également titré grand chevalier de l’ordre des Trois Toisons d’or, mais l’ordre n’est alors plus que le souvenir d’une ambition.

Jusqu’à ses deux ans, le jeune prince ne porte vraisemblablement que des rubans, sans insignes, mais dès 1813, alors qu’il commence à

porter de petits habits à boutons dont certains sont aujourd’hui conservés au château de Fontainebleau (inv. F.1987-12 et 337), de petites

plaques bordées fournies par Biennais y sont cousues, ainsi que des décorations métalliques miniatures des ordres de la Légion d’honneur,

de la Couronne de Fer et de la Réunion.

En 1814, l’Empereur décide que son fils doit, comme lui, posséder des insignes en diamant. Dans son ouvrage Les joyaux de la couronne de

France, Bernard Morel décrit les conditions dans lesquelles il se voit remettre ces précieux insignes : « L’enfant impérial, titré roi de Rome,

parut à la cour dès qu’il le put, paré comme un souverain adulte. Dès le début de 1813, alors qu’il atteignait à peine deux ans, il fut nécessaire

de lui réaliser une ganse de chapeau qui fut fournie par François-Regnault Nitot (…) au prix de 98 296,87 francs. En début 1814, alors qu’étaient

confectionnés pour le roi de Rome de petits uniformes, François-Regnault Nitot livra, le 6 janvier, une épaulette et une plaque et une étoile de

la Légion d’honneur (…). L’épaulette (…) pour un total de 70 332, 37 francs. La plaque de la Légion d’honneur (…) avait couté 27 586,50 francs

(…). L’étoile, de 179 petits brillants et 68 roses coûta 2.032 francs. Ces joyaux du petit roi de Rome, d’une valeur de près de 200.000 francs or,

étaient considérés comme son avoir particulier et Marie-Louise les emporta également en 1814. »

Les archives nationales conservent, sous la cote O/2/31, de précieux documents se rapportant à ces trois bijoux. Commandés à Nitot par la

comtesse de Montesquiou, gouvernante des Enfants de France à la demande de l’Empereur, ils sont livrés à celle-ci le 6 janvier, puis envoyé

au duc de Cadore, Intendant général de la Couronne pour être expertisés le 12 janvier. La facture concordant avec l’expertise, l’Empereur

décide le 21 janvier d’allouer un fonds de 99 995,87 francs au comte de Montesquiou, grand Chambellan pour la régler.

Le procès-verbal d’expertise ainsi que la facture de la maison Nitot, décrivent précisément le nombre et la qualité des pierres utilisées dans

chacun de ces bijoux et leur prix. Ainsi le décompte de l’étoile de la Légion d’honneur livrée par Nitot le 6 janvier 1814 et sa comparaison avec

l’exemplaire parvenu jusqu’à nous, permet d’établir qu’il contient exactement le même nombre de pierres dans chacune des trois catégories

et ainsi de l’identifier avec certitude comme étant celle fabriquée pour le roi de Rome. En complément de cette parfaite concordance

des chiffres, plusieurs éléments factuels doivent être soulignés. Les étoiles en diamant sont d’une insigne rareté. En effet, réservées aux

membres de la famille impériale, elles pouvaient exceptionnellement être attribuées par l’Empereur comme marque d’estime particulière.

Mais, victimes des changements de régime du XIXe siècle et de leur valeur intrinsèque, elles ont très souvent été modifiées ou démontées,

expliquant que très peu d’exemplaires soient parvenus jusqu’à nous. De plus, oeuvres uniques de joailliers, toutes sont de factures différentes,

il est donc impossible que deux étoiles aient pu comporter le même nombre de diamants.

Le 23 janvier 1814, avant de rejoindre l’armée pour défendre son trône contre l’Europe coalisée,

l’Empereur réunit, dans la salle des Maréchaux des Tuileries, les officiers de la garde nationale dirigée

par le maréchal Moncey et confie à leur protection l’impératrice Marie-Louise et le roi de Rome.

Immortalisée par une esquisse du baron Gros, cette scène représente le roi de Rome en uniforme

arborant une écharpe de la Légion d’honneur (château de Fontainebleau, dépôt du château de la

Malmaison, MM 40-47 1330). Porta-t-il ses nouvelles décorations en diamant ? Nul ne le sait et

l’histoire s’accélérant tragiquement, l’occasion d’arborer ces symboles du pouvoir impérial ne se

présentera plus.

Le 29 mars 1814, l’impératrice et son fils quittent Paris, le 21 mai, ils sont à Vienne. Une période

intermédiaire s’ouvre pour le roi de Rome qui, brièvement proclamé empereur des Français début avril

est finalement titré prince de Parme par le traité de Fontainebleau du 11 avril 1814 (en qualité d’héritier

du nouvel état confié à sa mère, devenue duchesse de Parme). À Vienne, accompagné de Mme de

Montesquiou et d’une suite de Français, il continue d’arborer ses décorations impériales à côté de

la plaque de Saint-Étienne. Les artistes s’emparent de ce sujet à forte valeur politique et décorent

le jeune prince de l’une ou l’autre des décorations française ou autrichienne selon la nationalité du

commanditaire, ainsi des nombreuses miniatures d’Isabey figurant le prince de Parme en 1814-1815

(Schatzkammer, Vienne), ou du buste du sculpteur Renaud (Fontainebleau, dépôt du musée du

Louvre, 1984, MS 427).

Cette liberté va rapidement lui être ôtée en même temps que sa qualité de fils de l’Empereur.

Talleyrand dans une lettre à Louis XVIII du 13 octobre 1814 signale « Le fils de Bonaparte n’est plus

traité maintenant comme dans les premiers temps de son arrivée à Vienne. On y met moins d’appareil

et plus de simplicité. On lui a ôté le cordon de la Légion d’honneur et on y a substitué celui de SaintÉtienne.

» Sa nomination de grand préfet de l’ordre Constantinien de Saint-Georges et l’octroi des

insignes de sénateur de l’ordre (grand-croix) par sa mère le 22 février 1816 n’adoucit pas l’amertume qu’il éprouve à ne plus pouvoir arborer

ses décorations françaises. L’anecdote, peut-être apocryphe, rapportée dans Histoire de Napoléon II, roi de Rome est éclairante. À propos

d’un portrait du prince exécuté par un certain Hummel, l’auteur rapporte « Quand le portrait fut sur le point d’être fini et qu’il fut question de

costume, le peintre dit au comte de Dietrichstein : De quel ordre dois-je décorer le prince ? De l’ordre de Saint-Étienne, que l’empereur lui a

envoyé au berceau, répondit le comte. Mais, monsieur le comte, s’écria vivement l’enfant, j’en avais encore beaucoup d’autres. Oui, mais vous ne

les portez plus. Le roi de Rome baissa la tête et garda le silence. » Cette interdiction est un des points du programme éducatif mis en place

dès 1815 par le comte Dietrichstein son gouverneur dont il témoigne en ces termes « Je pris auprès de moi les décorations qu’il avait portées

si longtemps. Pour ne pas le rendre vaniteux, on ne lui remet que rarement la plaque de Saint-Étienne ».

Son titre de prince de Parme lui ayant été retiré après le traité de Paris du 10 juin 1817, il est finalement titré duc de Reischtadt en 1818. Se

voyant refuser la Toison d’or dont étaient décorés ses cousins archiducs, il ne recevra plus de décorations jusqu’à sa mort le 22 juillet 1832.

Inhumé dans l’uniforme de colonel du régiment Gustav Wasa qu’il commandait, son catafalque est celui d’un prince autrichien, simplement

orné du collier de l’ordre de Saint-Étienne et de l’écharpe de l’ordre constantinien de Saint-Georges de Parme (voir l’aquarelle conservée à

l’Albertina de Vienne).

Passée sous silence, comme tout ce qui avait trait à sa vie française, l’histoire de ses Légions d’honneur en diamant s’écrit ensuite en creux.

Comme le précise en 1832 le comte de Montbel dans son ouvrage Le duc de Reichstadt « dans l’incertitude de sa mort, n’ayant d’ailleurs

aucune fortune actuelle dont il put disposer, le prince n’avait fait aucune disposition testamentaire ». Sa mère hérite donc de tous ses biens

et remet quelques souvenirs à l’entourage du prince, des chevaux de selle, une pendule, une paire de pistolets, mais nulle trace de Légion

d’honneur en diamant.

Il faut attendre la mort de Marie-Louise survenue le 17 décembre 1847, pour tenter de les retrouver dans sa succession. Par son testament du

22 mai 1844 conservé à Parme, elle avait institué comme légataire universel « mon filleul l’Archiduc Leopold, fils ainé de mon oncle l’Archiduc

Renier et de ma tante l’Archiduchesse Elisabeth ». À ce testament sont joints trois documents : une liste de 102 legs pour des membres de

la famille impériale et des particuliers, une seconde liste de 10 legs et une déclaration du grand chambellan et époux morganatique de la

duchesse, Charles de Bombelles, relatif à un codicille dicté la veille de sa mort. Les décorations de 1814 se trouvent vraisemblablement

dissimulées dans le leg n°26 « Je lègue à mon cousin et filleul l’Archiduc Léopold l’étui avec les diamants qui appartenaient à feu mon fils bien

aimé le Duc de Reichstadt, et qui me sont revenus après sa mort ».

Pour être éclairé, ce testament doit être lu avec l’inventaire chiffré intitulé « Note des Bijoux faisant partie de l’Ecrin de Sa Majesté, qui restent

déposés au Trésor comprenant et formant la Première Section indiquée aux Dispositions Réglementaires du 9 Janvier 1836 ». Cette liste contient

les plus précieux bijoux de l’ex-impératrice. Réalisé en janvier 1848 d’après un inventaire de 1836, il totalise une évaluation de l’ensemble à

2.018.647,40 lires autrichiennes. Deux lignes représentent près de 38% de la valeur de l’ensemble, ce sont : le collier offert par l’Empereur à

l’occasion de la naissance du roi de Rome réalisé par Nitot et livré en juin 1811, aujourd’hui au Smithsonian Institute à Whasington, valorisé

365.700 lires autrichiennes et « 1 écrin renfermant les brillans provenant de la succession du Prince » estimé 390.264 lires.

En dessous figure une ligne énigmatique « 2 étuis renfermant chacun une croix de Malte » mais à la place de l’estimation figure la mention

« ils n’existaient pas à l’époque de l’estimation ». Inventoriées en 1836 au sein des trésors, placés sous les diamants du duc de Reichstadt, ces

croix de Malte n’étaient certainement pas de simples croix d’or émaillées. À qui auraient-elles appartenu ? Étaient-elles la plaque et l’étoile

de la Légion d’honneur en diamants de 1814 ? La plaque et le bijou de l’ordre de Saint-Étienne de 1811? Si rien ne permet de trancher, il est

possible de suggérer que leur classement indique que ces deux décorations provenaient également du duc de Reischdat et qu’ainsi, entre

1836 et 1848, elles avaient été jointes à ses diamants.

Constituant près de 20% de la valeur totale des bijoux d’apparat de Marie-Louise, les diamants de son fils en sont la part principale et la

plus mystérieuse. Rappelons qu’à sa mort, le duc de Reischdat, militaire de carrière dans une cour stricte et sans ostentation, « n’ayant

d’ailleurs aucune fortune », n’avait certainement acquis personnellement aucun diamant. Dénommés « brillans » de façon neutre, cette

appellation collait parfaitement à la ganse de chapeau et l’épaulette dépourvues de tout symbole napoléonien. Elle convenait moins aux

décorations françaises qui, ne représentant qu’une faible part de la valeur de l’ensemble, étaient passées sous silence ou évoquées par le

terme générique de « croix de Malte ».

Les diamants donnés par Marie-Louise à son neveu Léopold de Habsbourg ne peuvent donc être que ceux offerts au roi de Rome par

Napoléon en 1813 et 1814, pour une valeur de 198.247 francs, et probablement la plaque et le bijou de l’ordre de Saint-Étienne offert par son

grand-père en 1811 pour une valeur de 192.017 francs (somme importante, mais les journaux évoquaient un million et demi en 1811), nous

arrivons donc aux 390.264 lires autrichiennes de 1848. Les pièces principales ayant certainement été démontées ou vendues, l’étoile de la

Légion d’honneur du roi de Rome, demeurée par succession dans la famille impériale autrichienne jusqu’en 1997, est aujourd’hui un témoin

majeur des derniers feux de l’Empire.

François-Regnault Nitot (1779–1853) fils du bijoutier Marie-Étienne Nitot (1750-1809), avec qui il est associé, devient à la suite de son père

bijoutier de l’Empereur Napoléon Ier. Il travaille pour les joyaux de la Couronne, mais livre également des joyaux privés pour Marie-Louise et

le roi de Rome. La maison Nitot & Fils, fondée par son père est à l’origine de la maison Chaumet.

Bibliographie :

- Archives nationales, O/2/31, Grand Chambellan : 421, procès-verbal d’expertise d’une plaque de l’Ordre de la Légion d’honneur, d’une

épaulette et d’une étoile de la Légion d’honneur en brillants, fournies d’après l’ordre de S.M. l’Empereur pour le service du roi de Rome par

MM. Etne Nitot et fils joailliers, 12 janvier 1814 ; 422, facture de Mr Nitot et fils, joailliers et bijoutiers de LL.M.M. l’Empereur, l’Impératrice et

les Enfants de France, 6 janvier 1814.

- BEYELER, Christophe, COCHET, Vincent, Enfance impériale, le roi de Rome, fils de Napoléon, éditions Faton, Dijon, 2011, pp.102-103.

- COLLIGNON, Jean-Pierre, Ordres de chevalerie, décorations et médailles de France, 2004, illustrée p.187.

- HABSBOURG, Marie-Louise, Testamento di Maria Luigia d’Asburgo, Museo Glauco Lombardi, Parme, 2009.

- L’HERAULT, Guy de, Histoire de Napoléon II roi de Rome, Morel, Paris 1853, p.157

- MASSON, Frédéric, Napoléon et son fils, Goupil et Cie, Paris, 1904.

- MONTBEL, Guillaume Isidore de, Le duc de Reichstadt, Paris 1832.

- MOREL Bernard, Les joyaux de la couronne de France, Albin Michel, 1988.

- PEROT, Jacques, sous la direction, La pourpre et l’exil, L’Aiglon et le Prince impérial, RMN, 2004.

- SANDRINI, Francesca, I Gioielli di Maria Luigia, Quaderni del Museo n.11, Edizioni Graphital, Parme, 2016.

- TALLEYRAND, Charles Maurice, Mémoires du prince de Talleyrand, II, Calman Levy, Paris, 1891, p.352.

- WELSCHINGER, Henri, Le roi de Rome (1811-1832), Plon, Paris, 1897.

- De WITT, Laetitia, L’aiglon, le rêve brisé de Napoléon, Taillandier, 2020

- WODEY Laurence, L’insigne de l’Honneur, de la Légion à l’Étoile, société des amis du musée national de la Légion d’honneur et des ordres

de chevalerie, 2005.

HAUTE ÉPOQUE – LIVRES – ARMES À FEU DU XVIIE SIÈCLE

ART CYNÉGÉTIQUE – PHALÉRISTIQUE

ARMES DES XVIIIE ET XIXE SIÈCLE – ART RUSSE

Vendredi 7 mars 2025 - 11h à 12h

AFRIQUE ET OCÉANIE – EXTRÊME-ORIENT

Vendredi 7 mars 2025 - 14h

ART ISLAMIQUE ET INDIEN

Drouot - salles 5-6

EXPOSITION

Mardi 4 mars de 11h à 18h

Mercredi 5 mars de 11h à 18h

Jeudi 6 mars de 11h à 12h

Téléphone pendant l’exposition + 33(0)1 48 00 20 05

GIQUELLO

Alexandre Giquello

Violette Stcherbatcheff

5, rue La Boétie - 75008 Paris

+33 (0)1 47 42 78 01 - info@giquello.net

o.v.v. agrément

n°2002 389

CONTACT

Claire Richon

+33(0)1 47 70 48 00

c.richon@giquello.net

EXPERT

Jean-Christophe Palthey Expert SFEP

+41 (0)79 107 89 96

jc.palthey@gmail.com

Lot n° 179 (de la vente)

Précieuse et unique étoile de la Légion d’honneur en diamant offerte par Napoléon Ier au roi de Rome en janvier 1814

OEuvre de l’orfèvre François-Regnault Nitot

Étoile en argent du 4e type à cinq rayons doubles à pointes pommetées, l’avers serti de diamants, le revers émaillé blanc

opaque. Elle est environnée d’une couronne végétale émaillée vert translucide, visible entre les doubles pointes, formée d’un

rameau de feuilles de chêne à gauche, et de laurier à droite, liés entre les pointes inférieures par un noeud émaillé rouge

et rejoignant la couronne entre les pointes supérieures. Le médaillon central est en or. L’avers en trois parties présente le

profil de l’Empereur à gauche ceint d’une couronne de laurier se détachant sur un fond rayonnant serti de diamants. Le

listel, émaillé bleu nuit, porte la légende « NAPOLEON EMP. DES FRANCAIS », ponctuée d’une étoile à cinq branches. Le

revers en deux parties présente l’Aigle française, tête à dextre, au vol abaissé, empiétant un foudre sans éclairs, posée sur un

"champ d'azur" ceint d’un rang perlé et d’un listel émaillé bleu nuit portant la devise de l’ordre « HONNEUR ET PATRIE. », avec

en exergue six petites abeilles séparées par une étoile à cinq branches. La couronne impériale articulée est à douze arches

reposant sur des fleurons, l’avers en argent serti de diamants, le revers en or ciselé. Elle est sommée d’un globe crucifère

sur lequel est fixé l’anneau de suspension entièrement serti de diamants.

Cheveux et infimes éclats à l’émail blanc au revers et au feuillage sous la couronne.

H. 68,3 mm – l. 42,5 mm - Poids : 26,67 g

France, 1814.

26 B

150 000/200 000 €

Conservée dans un écrin en chagrin rouge aux grandes armes impériales de fabrication postérieure.

Provenance :

- Napoléon François Charles Joseph Bonaparte (1811-1832), roi de Rome (1811-1814), Napoléon II, empereur des Français (4 au 6 avril 1814),

prince de Parme (1814-1817), duc de Reichstadt (1818-1832), mort sans postérité.

- Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine (1791-1847), impératrice des Français (1810-1815), duchesse de Parme, Plaisance et Guastalla (1816-

1847), mère du précédent et son héritière.

- Léopold de Habsbourg-Lorraine (1823-1898), archiduc d’Autriche et général, filleul et légataire universel de Marie-Louise, mort sans

postérité.

- Rainier de Habsbourg-Lorraine (1827-1913), archiduc d’Autriche, commandant en chef de la Landwher, amateur d’art, frère et héritier du

précédent. Épouse en 1852, Marie-Caroline de Habsourg-Teschen (1825-1915), sans postérité.

- Frédéric de Habsbourg-Teschen (1856-1936), archiduc d’Autriche, duc de Teschen, généralissime de l’armée impériale et royale, neveu de

la précédente, puis par descendance.

- Sotheby’s, Londres, 23 juin 1997, lot n° 470.

- Collection privée

L’histoire des décorations du fils de Napoléon et de Marie-Louise résume symboliquement sa destinée tragique. Né roi de Rome, il est

décoré de la Légion d’honneur et de l’ordre de la Couronne de Fer le 20 mars 1811, jour de sa naissance. Ce sont les chanceliers Lacépède

et Marescalchi qui, après la cérémonie d’ondoiement célébrée dans la chapelle des Tuileries, accrochent les cordons des deux ordres à

son berceau. Ensuite, symbole de son statut d’héritier impérial, il ne quitte plus l’écharpe rouge, tant dans l’iconographie que lors des

cérémonies officielles, ainsi la porte-t-il lors de son baptême à Notre-Dame le 9 juin suivant, mais également dans la vie quotidienne

François Ier, empereur d’Autriche, son grand-père et parrain, le nomme grand-croix de l’ordre de Saint-Étienne et lui fait adresser une

importante plaque en diamant, spectaculairement évaluée par les journaux à un million et demi de francs. Bien que la tradition royale

française empêche le Dauphin de porter un ordre étranger, Napoléon est diplomatiquement contraint d’accepter cet honneur pour son fils.

Mais sa remise par le prince Schwarzenberg, ambassadeur d’Autriche, se déroule après le baptême, lors d’une discrète cérémonie le 27 juin

à Saint-Cloud, en l’absence des parents du roi de Rome qui est couché dans son berceau, veillé par sa gouvernante Mme de Montesquiou.

Après son institution le 18 octobre 1811, le roi de Rome est décoré de l’ordre de la Réunion. Dans l’Almanach impérial de 1813 il apparait

également titré grand chevalier de l’ordre des Trois Toisons d’or, mais l’ordre n’est alors plus que le souvenir d’une ambition.

Jusqu’à ses deux ans, le jeune prince ne porte vraisemblablement que des rubans, sans insignes, mais dès 1813, alors qu’il commence à

porter de petits habits à boutons dont certains sont aujourd’hui conservés au château de Fontainebleau (inv. F.1987-12 et 337), de petites

plaques bordées fournies par Biennais y sont cousues, ainsi que des décorations métalliques miniatures des ordres de la Légion d’honneur,

de la Couronne de Fer et de la Réunion.

En 1814, l’Empereur décide que son fils doit, comme lui, posséder des insignes en diamant. Dans son ouvrage Les joyaux de la couronne de

France, Bernard Morel décrit les conditions dans lesquelles il se voit remettre ces précieux insignes : « L’enfant impérial, titré roi de Rome,

parut à la cour dès qu’il le put, paré comme un souverain adulte. Dès le début de 1813, alors qu’il atteignait à peine deux ans, il fut nécessaire

de lui réaliser une ganse de chapeau qui fut fournie par François-Regnault Nitot (…) au prix de 98 296,87 francs. En début 1814, alors qu’étaient

confectionnés pour le roi de Rome de petits uniformes, François-Regnault Nitot livra, le 6 janvier, une épaulette et une plaque et une étoile de

la Légion d’honneur (…). L’épaulette (…) pour un total de 70 332, 37 francs. La plaque de la Légion d’honneur (…) avait couté 27 586,50 francs

(…). L’étoile, de 179 petits brillants et 68 roses coûta 2.032 francs. Ces joyaux du petit roi de Rome, d’une valeur de près de 200.000 francs or,

étaient considérés comme son avoir particulier et Marie-Louise les emporta également en 1814. »

Les archives nationales conservent, sous la cote O/2/31, de précieux documents se rapportant à ces trois bijoux. Commandés à Nitot par la

comtesse de Montesquiou, gouvernante des Enfants de France à la demande de l’Empereur, ils sont livrés à celle-ci le 6 janvier, puis envoyé

au duc de Cadore, Intendant général de la Couronne pour être expertisés le 12 janvier. La facture concordant avec l’expertise, l’Empereur

décide le 21 janvier d’allouer un fonds de 99 995,87 francs au comte de Montesquiou, grand Chambellan pour la régler.

Le procès-verbal d’expertise ainsi que la facture de la maison Nitot, décrivent précisément le nombre et la qualité des pierres utilisées dans

chacun de ces bijoux et leur prix. Ainsi le décompte de l’étoile de la Légion d’honneur livrée par Nitot le 6 janvier 1814 et sa comparaison avec

l’exemplaire parvenu jusqu’à nous, permet d’établir qu’il contient exactement le même nombre de pierres dans chacune des trois catégories

et ainsi de l’identifier avec certitude comme étant celle fabriquée pour le roi de Rome. En complément de cette parfaite concordance

des chiffres, plusieurs éléments factuels doivent être soulignés. Les étoiles en diamant sont d’une insigne rareté. En effet, réservées aux

membres de la famille impériale, elles pouvaient exceptionnellement être attribuées par l’Empereur comme marque d’estime particulière.

Mais, victimes des changements de régime du XIXe siècle et de leur valeur intrinsèque, elles ont très souvent été modifiées ou démontées,

expliquant que très peu d’exemplaires soient parvenus jusqu’à nous. De plus, oeuvres uniques de joailliers, toutes sont de factures différentes,

il est donc impossible que deux étoiles aient pu comporter le même nombre de diamants.

Le 23 janvier 1814, avant de rejoindre l’armée pour défendre son trône contre l’Europe coalisée,

l’Empereur réunit, dans la salle des Maréchaux des Tuileries, les officiers de la garde nationale dirigée

par le maréchal Moncey et confie à leur protection l’impératrice Marie-Louise et le roi de Rome.

Immortalisée par une esquisse du baron Gros, cette scène représente le roi de Rome en uniforme

arborant une écharpe de la Légion d’honneur (château de Fontainebleau, dépôt du château de la

Malmaison, MM 40-47 1330). Porta-t-il ses nouvelles décorations en diamant ? Nul ne le sait et

l’histoire s’accélérant tragiquement, l’occasion d’arborer ces symboles du pouvoir impérial ne se

présentera plus.

Le 29 mars 1814, l’impératrice et son fils quittent Paris, le 21 mai, ils sont à Vienne. Une période

intermédiaire s’ouvre pour le roi de Rome qui, brièvement proclamé empereur des Français début avril

est finalement titré prince de Parme par le traité de Fontainebleau du 11 avril 1814 (en qualité d’héritier

du nouvel état confié à sa mère, devenue duchesse de Parme). À Vienne, accompagné de Mme de

Montesquiou et d’une suite de Français, il continue d’arborer ses décorations impériales à côté de

la plaque de Saint-Étienne. Les artistes s’emparent de ce sujet à forte valeur politique et décorent

le jeune prince de l’une ou l’autre des décorations française ou autrichienne selon la nationalité du

commanditaire, ainsi des nombreuses miniatures d’Isabey figurant le prince de Parme en 1814-1815

(Schatzkammer, Vienne), ou du buste du sculpteur Renaud (Fontainebleau, dépôt du musée du

Louvre, 1984, MS 427).

Cette liberté va rapidement lui être ôtée en même temps que sa qualité de fils de l’Empereur.

Talleyrand dans une lettre à Louis XVIII du 13 octobre 1814 signale « Le fils de Bonaparte n’est plus

traité maintenant comme dans les premiers temps de son arrivée à Vienne. On y met moins d’appareil

et plus de simplicité. On lui a ôté le cordon de la Légion d’honneur et on y a substitué celui de SaintÉtienne.

» Sa nomination de grand préfet de l’ordre Constantinien de Saint-Georges et l’octroi des

insignes de sénateur de l’ordre (grand-croix) par sa mère le 22 février 1816 n’adoucit pas l’amertume qu’il éprouve à ne plus pouvoir arborer

ses décorations françaises. L’anecdote, peut-être apocryphe, rapportée dans Histoire de Napoléon II, roi de Rome est éclairante. À propos

d’un portrait du prince exécuté par un certain Hummel, l’auteur rapporte « Quand le portrait fut sur le point d’être fini et qu’il fut question de

costume, le peintre dit au comte de Dietrichstein : De quel ordre dois-je décorer le prince ? De l’ordre de Saint-Étienne, que l’empereur lui a

envoyé au berceau, répondit le comte. Mais, monsieur le comte, s’écria vivement l’enfant, j’en avais encore beaucoup d’autres. Oui, mais vous ne

les portez plus. Le roi de Rome baissa la tête et garda le silence. » Cette interdiction est un des points du programme éducatif mis en place

dès 1815 par le comte Dietrichstein son gouverneur dont il témoigne en ces termes « Je pris auprès de moi les décorations qu’il avait portées

si longtemps. Pour ne pas le rendre vaniteux, on ne lui remet que rarement la plaque de Saint-Étienne ».

Son titre de prince de Parme lui ayant été retiré après le traité de Paris du 10 juin 1817, il est finalement titré duc de Reischtadt en 1818. Se

voyant refuser la Toison d’or dont étaient décorés ses cousins archiducs, il ne recevra plus de décorations jusqu’à sa mort le 22 juillet 1832.

Inhumé dans l’uniforme de colonel du régiment Gustav Wasa qu’il commandait, son catafalque est celui d’un prince autrichien, simplement

orné du collier de l’ordre de Saint-Étienne et de l’écharpe de l’ordre constantinien de Saint-Georges de Parme (voir l’aquarelle conservée à

l’Albertina de Vienne).

Passée sous silence, comme tout ce qui avait trait à sa vie française, l’histoire de ses Légions d’honneur en diamant s’écrit ensuite en creux.

Comme le précise en 1832 le comte de Montbel dans son ouvrage Le duc de Reichstadt « dans l’incertitude de sa mort, n’ayant d’ailleurs

aucune fortune actuelle dont il put disposer, le prince n’avait fait aucune disposition testamentaire ». Sa mère hérite donc de tous ses biens

et remet quelques souvenirs à l’entourage du prince, des chevaux de selle, une pendule, une paire de pistolets, mais nulle trace de Légion

d’honneur en diamant.

Il faut attendre la mort de Marie-Louise survenue le 17 décembre 1847, pour tenter de les retrouver dans sa succession. Par son testament du

22 mai 1844 conservé à Parme, elle avait institué comme légataire universel « mon filleul l’Archiduc Leopold, fils ainé de mon oncle l’Archiduc

Renier et de ma tante l’Archiduchesse Elisabeth ». À ce testament sont joints trois documents : une liste de 102 legs pour des membres de

la famille impériale et des particuliers, une seconde liste de 10 legs et une déclaration du grand chambellan et époux morganatique de la

duchesse, Charles de Bombelles, relatif à un codicille dicté la veille de sa mort. Les décorations de 1814 se trouvent vraisemblablement

dissimulées dans le leg n°26 « Je lègue à mon cousin et filleul l’Archiduc Léopold l’étui avec les diamants qui appartenaient à feu mon fils bien

aimé le Duc de Reichstadt, et qui me sont revenus après sa mort ».

Pour être éclairé, ce testament doit être lu avec l’inventaire chiffré intitulé « Note des Bijoux faisant partie de l’Ecrin de Sa Majesté, qui restent

déposés au Trésor comprenant et formant la Première Section indiquée aux Dispositions Réglementaires du 9 Janvier 1836 ». Cette liste contient

les plus précieux bijoux de l’ex-impératrice. Réalisé en janvier 1848 d’après un inventaire de 1836, il totalise une évaluation de l’ensemble à

2.018.647,40 lires autrichiennes. Deux lignes représentent près de 38% de la valeur de l’ensemble, ce sont : le collier offert par l’Empereur à

l’occasion de la naissance du roi de Rome réalisé par Nitot et livré en juin 1811, aujourd’hui au Smithsonian Institute à Whasington, valorisé

365.700 lires autrichiennes et « 1 écrin renfermant les brillans provenant de la succession du Prince » estimé 390.264 lires.

En dessous figure une ligne énigmatique « 2 étuis renfermant chacun une croix de Malte » mais à la place de l’estimation figure la mention

« ils n’existaient pas à l’époque de l’estimation ». Inventoriées en 1836 au sein des trésors, placés sous les diamants du duc de Reichstadt, ces

croix de Malte n’étaient certainement pas de simples croix d’or émaillées. À qui auraient-elles appartenu ? Étaient-elles la plaque et l’étoile

de la Légion d’honneur en diamants de 1814 ? La plaque et le bijou de l’ordre de Saint-Étienne de 1811? Si rien ne permet de trancher, il est

possible de suggérer que leur classement indique que ces deux décorations provenaient également du duc de Reischdat et qu’ainsi, entre

1836 et 1848, elles avaient été jointes à ses diamants.

Constituant près de 20% de la valeur totale des bijoux d’apparat de Marie-Louise, les diamants de son fils en sont la part principale et la

plus mystérieuse. Rappelons qu’à sa mort, le duc de Reischdat, militaire de carrière dans une cour stricte et sans ostentation, « n’ayant

d’ailleurs aucune fortune », n’avait certainement acquis personnellement aucun diamant. Dénommés « brillans » de façon neutre, cette

appellation collait parfaitement à la ganse de chapeau et l’épaulette dépourvues de tout symbole napoléonien. Elle convenait moins aux

décorations françaises qui, ne représentant qu’une faible part de la valeur de l’ensemble, étaient passées sous silence ou évoquées par le

terme générique de « croix de Malte ».

Les diamants donnés par Marie-Louise à son neveu Léopold de Habsbourg ne peuvent donc être que ceux offerts au roi de Rome par

Napoléon en 1813 et 1814, pour une valeur de 198.247 francs, et probablement la plaque et le bijou de l’ordre de Saint-Étienne offert par son

grand-père en 1811 pour une valeur de 192.017 francs (somme importante, mais les journaux évoquaient un million et demi en 1811), nous

arrivons donc aux 390.264 lires autrichiennes de 1848. Les pièces principales ayant certainement été démontées ou vendues, l’étoile de la

Légion d’honneur du roi de Rome, demeurée par succession dans la famille impériale autrichienne jusqu’en 1997, est aujourd’hui un témoin

majeur des derniers feux de l’Empire.

François-Regnault Nitot (1779–1853) fils du bijoutier Marie-Étienne Nitot (1750-1809), avec qui il est associé, devient à la suite de son père

bijoutier de l’Empereur Napoléon Ier. Il travaille pour les joyaux de la Couronne, mais livre également des joyaux privés pour Marie-Louise et

le roi de Rome. La maison Nitot & Fils, fondée par son père est à l’origine de la maison Chaumet.

Bibliographie :

- Archives nationales, O/2/31, Grand Chambellan : 421, procès-verbal d’expertise d’une plaque de l’Ordre de la Légion d’honneur, d’une

épaulette et d’une étoile de la Légion d’honneur en brillants, fournies d’après l’ordre de S.M. l’Empereur pour le service du roi de Rome par

MM. Etne Nitot et fils joailliers, 12 janvier 1814 ; 422, facture de Mr Nitot et fils, joailliers et bijoutiers de LL.M.M. l’Empereur, l’Impératrice et

les Enfants de France, 6 janvier 1814.

- BEYELER, Christophe, COCHET, Vincent, Enfance impériale, le roi de Rome, fils de Napoléon, éditions Faton, Dijon, 2011, pp.102-103.

- COLLIGNON, Jean-Pierre, Ordres de chevalerie, décorations et médailles de France, 2004, illustrée p.187.

- HABSBOURG, Marie-Louise, Testamento di Maria Luigia d’Asburgo, Museo Glauco Lombardi, Parme, 2009.

- L’HERAULT, Guy de, Histoire de Napoléon II roi de Rome, Morel, Paris 1853, p.157

- MASSON, Frédéric, Napoléon et son fils, Goupil et Cie, Paris, 1904.

- MONTBEL, Guillaume Isidore de, Le duc de Reichstadt, Paris 1832.

- MOREL Bernard, Les joyaux de la couronne de France, Albin Michel, 1988.

- PEROT, Jacques, sous la direction, La pourpre et l’exil, L’Aiglon et le Prince impérial, RMN, 2004.

- SANDRINI, Francesca, I Gioielli di Maria Luigia, Quaderni del Museo n.11, Edizioni Graphital, Parme, 2016.

- TALLEYRAND, Charles Maurice, Mémoires du prince de Talleyrand, II, Calman Levy, Paris, 1891, p.352.

- WELSCHINGER, Henri, Le roi de Rome (1811-1832), Plon, Paris, 1897.

- De WITT, Laetitia, L’aiglon, le rêve brisé de Napoléon, Taillandier, 2020

- WODEY Laurence, L’insigne de l’Honneur, de la Légion à l’Étoile, société des amis du musée national de la Légion d’honneur et des ordres

de chevalerie, 2005.

Référence :

Étude Giquello, Drouot - salles 5-6, les 6 & 7 mars 2025

Prochaine mise à jour vendredi 4 avril à 13H30

POUR TOUT ACHAT, PAIEMENT EN PLUSIEURS CHÈQUES POSSIBLE

bertrand.malvaux@wanadoo.fr 06 07 75 74 63

FRAIS DE PORT

Les frais de port ne sont calculés qu'une seule fois par commande pour un ou plusieurs objets, les envois sont tous recommandés, car c'est le seul moyen d'avoir une preuve de l'envoi et de la réception.

Pour les colis dont la valeur ne peut être assurée par la Poste, les envois sont confiés à la société DHL ou Fedex avec valeur réelle assurée, le service est de qualité mais le coût est plus élevé.

DROIT DE RETOUR

Les objets peuvent être retournés dans un délai de 8 jours après leur réception. Il faut les retourner en recommandé aux frais de l'expéditeur, dans leur emballage d'origine, et dans leur état d'origine,

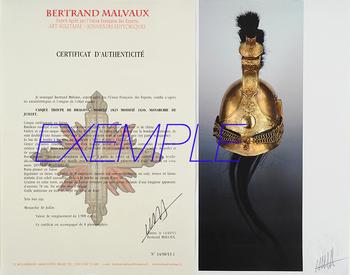

AUTHENTICITÉ

La sélection des objets proposés sur ce site me permet de garantir l'authenticité de chacune des pièces qui y sont décrites, tous les objets proposés sont garantis d'époque et authentiques, sauf avis contraire ou restriction dans la description.

Un certificat d'authenticité de l'objet reprenant la description publiée sur le site, l'époque, le prix de vente, accompagné d'une ou plusieurs photographies en couleurs est communiqué automatiquement pour tout objet dont le prix est supérieur à 130 euros. En dessous de ce prix chaque certificat est facturé 5 euros.

Seuls les objets vendus par mes soins font l'objet d'un certificat d'authenticité, je ne fais aucun rapport d'expertise pour les objets vendus par des tiers (confrères ou collectionneurs).

POUR TOUT ACHAT, PAIEMENT EN PLUSIEURS CHÈQUES POSSIBLE

bertrand.malvaux@wanadoo.fr 06 07 75 74 63

Un certificat d'authenticité de l'objet reprenant la description publiée sur le site, l'époque, le prix de vente, accompagné d'une ou plusieurs photographies en couleurs est communiqué automatiquement pour tout objet dont le prix est supérieur à 130 euros. En dessous de ce prix chaque certificat est facturé 5 euros.

Seuls les objets vendus par mes soins font l'objet d'un certificat d'authenticité, je ne fais aucun rapport d'expertise pour les objets vendus par des tiers (confrères ou collectionneurs).